|

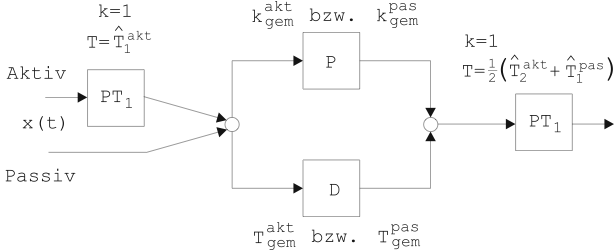

In Abschnitt 10.4 wurde festgestellt, dass die

Zeitkonstanten etwa gleich sind, die für das Abklingverhalten

verantwortlich sind. Deshalb wird das rechte Verzögerungsglied

![]() in Abbildung 45 auf den gleichen Prozess

zurückgeführt wie das Verzögerungsglied

in Abbildung 45 auf den gleichen Prozess

zurückgeführt wie das Verzögerungsglied ![]() in Abbildung

48. Wird unter Berücksichtigung dieser

Erkenntnis das

in Abbildung

48. Wird unter Berücksichtigung dieser

Erkenntnis das ![]() -System aus Abbildung 45 und

das

-System aus Abbildung 45 und

das ![]() -System aus Abbildung 48 kombiniert, so

erhält man das gemischte Modell in Abbildung

57, mit dem wir sowohl das aktive als auch das

passive Verhalten modellieren können. Dabei ist zu beachten, dass

nun auch beim aktiven Verhalten differentielle Anteile mitwirken

können. Die zu bestimmenden Parameter dieses Modells lauten im

aktiven Fall

-System aus Abbildung 48 kombiniert, so

erhält man das gemischte Modell in Abbildung

57, mit dem wir sowohl das aktive als auch das

passive Verhalten modellieren können. Dabei ist zu beachten, dass

nun auch beim aktiven Verhalten differentielle Anteile mitwirken

können. Die zu bestimmenden Parameter dieses Modells lauten im

aktiven Fall ![]() als Verstärkungsfaktor für das

proportionale Glied P und

als Verstärkungsfaktor für das

proportionale Glied P und ![]() als Zeitkonstante des

differenziellen Gliedes D. Im passiven Fall lauten die Parameter

analog

als Zeitkonstante des

differenziellen Gliedes D. Im passiven Fall lauten die Parameter

analog ![]() und

und ![]() .

.

Für das passive Verhalten ist es nicht notwendig, eine neue

Parameterbestimmung durchzuführen. Die Parameter ![]() und

und ![]() können direkt aus den schon ermittelten den

Parameterschätzwerten

können direkt aus den schon ermittelten den

Parameterschätzwerten

![]() und

und

![]() in

Tabelle 7 bestimmt werden. Es gilt dabei:

in

Tabelle 7 bestimmt werden. Es gilt dabei:

Führt man nun eine Parameterbestimmung des aktiven Verhaltens für

die Parameter ![]() und

und ![]() wie in Abschnitt

10 für das in Abbildung 57

dargestellte Modell durch, entsteht analog zu Gleichung

33 hier:

wie in Abschnitt

10 für das in Abbildung 57

dargestellte Modell durch, entsteht analog zu Gleichung

33 hier:

Die Parameterschätzwerte ergeben sich damit für die Proben 6-C und

7-C zu:

| Parameter | Mittelwert | Fehlerintervall |

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

[ |

|

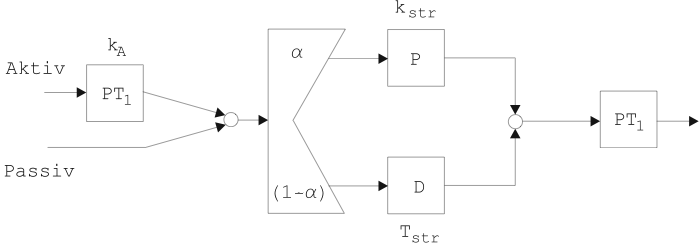

Der Verstärkungsfaktor ![]() im linken

im linken ![]() -Glied, der im

gemischten Modell zuvor auf eins gesetzt wurde, ist hier nicht

bekannt. Ein Aufteilungsglied wird eingeführt, das über die

Gewichtung der differentiellen und proportionalen Anteile

entscheidet. Der Aufteilungsparameter

-Glied, der im

gemischten Modell zuvor auf eins gesetzt wurde, ist hier nicht

bekannt. Ein Aufteilungsglied wird eingeführt, das über die

Gewichtung der differentiellen und proportionalen Anteile

entscheidet. Der Aufteilungsparameter ![]() wird für aktives

(

wird für aktives

(![]() ) und passives (

) und passives (![]() ) Verhalten

unterschiedlich angenommen. Die neu eingeführten

Verstärkungsfaktoren

) Verhalten

unterschiedlich angenommen. Die neu eingeführten

Verstärkungsfaktoren ![]() für das proportionale Glied und

für das proportionale Glied und

![]() für das differenzielle Glied werden jedoch für aktives

und passives Verhalten als gleich angenommen. Die Eigenschaften

der Gewebeanteile, die Kräfte übertragen, seien also sowohl für

passives als auch für aktives Verhalten konstant. Jedoch sollen

die Anteile an der Kraftübertragung im passiven und aktiven Fall

für die Gewebeanteile mit jeweils differenziellen und

proportionalen Verhalten unterschiedlich sein. Damit können wir im

einzelnen schreiben:

für das differenzielle Glied werden jedoch für aktives

und passives Verhalten als gleich angenommen. Die Eigenschaften

der Gewebeanteile, die Kräfte übertragen, seien also sowohl für

passives als auch für aktives Verhalten konstant. Jedoch sollen

die Anteile an der Kraftübertragung im passiven und aktiven Fall

für die Gewebeanteile mit jeweils differenziellen und

proportionalen Verhalten unterschiedlich sein. Damit können wir im

einzelnen schreiben:

|

|

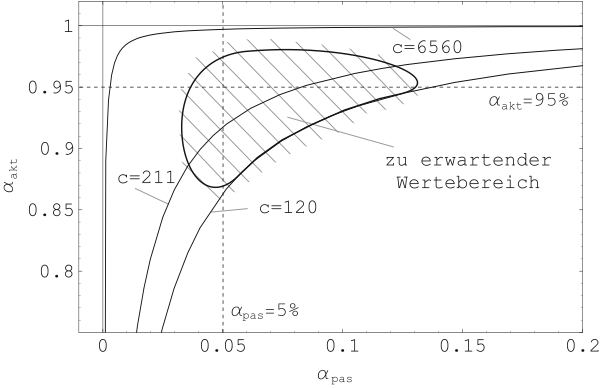

Dies bedeutet, dass bei einer Kontraktion fast nur proportionale

Anteile Kräfte übertragen. Hingegen bei einer passiven Längung des

Gewebes fast nur differentielle Anteile beteiligt sind. Zur

Verdeutlichung: proportionale Anteile sind hier Gewebeanteile, die

wie eine elastische Feder wirken (![]() ), differenzielle

Anteile sind hingegen Gewebeanteile, die wie ein viskoser Dämpfer

wirken (

), differenzielle

Anteile sind hingegen Gewebeanteile, die wie ein viskoser Dämpfer

wirken (![]() ).

).

Denn würden Kräfte bei Kontraktion hauptsächlich über differenzielle Anteile übertragen, so würde der Muskel einen Großteil der geleisteten Arbeit ineffektiverweise in Verformungen stecken und nicht in die erforderliche Kraftschlüssigkeit.

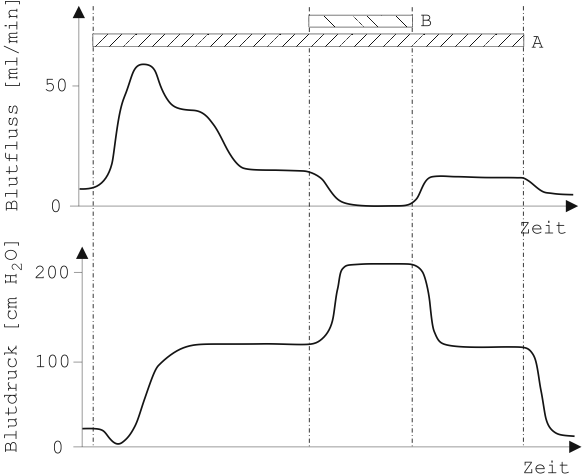

Bei der passiven Längung des Muskels würde hingegen ein zu hoher proportionaler Anteil bedeuten, dass z.B. ein stetiges Füllen des Corpus cavernosum (glatte Muskulatur) mit Blut nur mit einer starken Blutdruckzunahme einhergeht. Erst in Gegenwart von differenziellen Verhalten ist eine Volumenzunahme des Schwellkörpers und damit eine Längung seiner Muskulatur ohne großen Blutdruckanstieg möglich (siehe Abbildung 61). Für das Einstellen einer Erektion nach dem Füllen der Schwellkörper mit Blut sind andere Mechanismen verantwortlich.

Zusammenfassend kann also geschlossen werden, dass der erschlaffte

Muskel auf langsame Längung sehr nachgiebig reagiert. Bei einer

Aktivierung jedoch steigt die Steifigkeit des Muskels stark an. Im

passiven Fall beträgt ![]() etwa 5% und im aktiven Fall

ist

etwa 5% und im aktiven Fall

ist ![]() ca. 90%. Die Steifigkeit nimmt also etwa auf

das zwanzigfache zu. Bei einer Aktivierung entwickelt die glatte

Muskulatur des Corpus cavernosum also nicht nur eine Kraft

und/oder Längenabnahme, sondern auch die mechanischen

Eigenschaften ändern sich grundlegend.

ca. 90%. Die Steifigkeit nimmt also etwa auf

das zwanzigfache zu. Bei einer Aktivierung entwickelt die glatte

Muskulatur des Corpus cavernosum also nicht nur eine Kraft

und/oder Längenabnahme, sondern auch die mechanischen

Eigenschaften ändern sich grundlegend.

Der große Fehler des Parameters ![]() in Gleichung

44 ist möglicherweise auf eine zu erwartende

Längenabhängigkeit von

in Gleichung

44 ist möglicherweise auf eine zu erwartende

Längenabhängigkeit von ![]() zurückzuführen. Die

Aufteilungverhältnisse für proportionales und differenzielles

Verhalten sind sicherlich längenabhängig. Für eine erste

Abschätzung wurde in dieser Arbeit über alle Längen gemittelt.

zurückzuführen. Die

Aufteilungverhältnisse für proportionales und differenzielles

Verhalten sind sicherlich längenabhängig. Für eine erste

Abschätzung wurde in dieser Arbeit über alle Längen gemittelt.