|

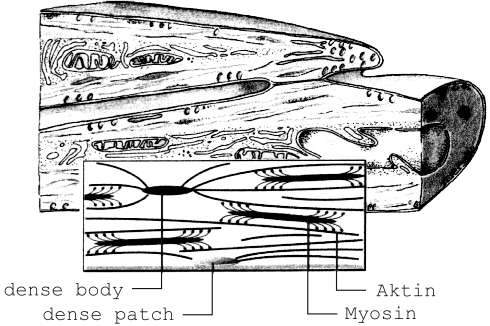

Der Grundprozess ist in jedem Muskel eine Wechselwirkung zwischen zwei fadenförmigen Eiweißkörpern, die als Myofilamente oder Myosinfilamente bezeichnet werden. Man unterscheidet hierbei das dickere Myosinfilament und das dünnere Aktinfilament.

Bei einer Muskelverkürzung verschieben sich beide Typen der Myofilamente gegeneinander. Diese Relativbewegung bewirkt wie bei einem Teleskop eine Längenabnahme des Muskels, ohne daß sich die Grundstruktur der Myosinfilamente verkürzt. Das Aneinandervorbeigleiten der Filamente (sliding filaments, Gleitfilamenttheorie) entsteht durch Bindung von Querbrücken, die die Filamente schrittweise ineinanderziehen. Dabei wird chemische Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP) in mechanische Arbeit umgewandelt.

Kann eine Verkürzung z.B. bei fixierter Muskellänge nicht stattfinden, erzeugt die Bewegung der Querbrücken Kraft. Kraftentwicklung und Muskelverkürzung kommen somit durch den gleichen Grundprozess im kontraktilen Apparat zustande.

Calciumionen in der Umgebung der Myosinfilamente steuern die Muskeltätigkeit. Eine Kontraktion findet statt, wenn in der Muskelzelle die Calciumkonzentration ansteigt; sinkt das Calcium ab, erschlafft der Muskel. Dabei wird die Ionenkonzentration der Zelle über Ionenkanäle und Ionenpumpen in der Zellmembran reguliert.

Bei Muskulatur vom ''Single-unit Typ'' breitet sich die Erregung des gesamten Muskels über ''gap junctions'' aus. Nerven sind bei dieser Form der Erregungsausbreitung nicht beteiligt.

Bei der glatten Muskulatur kommen Single-unit und Multi-unit Typen gleichermaßen vor [7].

|

|

Die Kraftamplitude wird außerdem noch über die Höhe der Calciumkonzentration innerhalb der Zelle gesteuert, wobei bei einigen Muskelfasern zusätzlich die Calciumempfindlichkeit der Myosinfilamente dehnungsabhängig ist. Beim glatten Muskel wird der transmembranöse Calciumeinstrom durch die Ionenkanäle über Aktionspotentiale, durch graduelle Membrandepolarisationen oder über Neurotransmitter bzw. Gewebehormone reguliert.

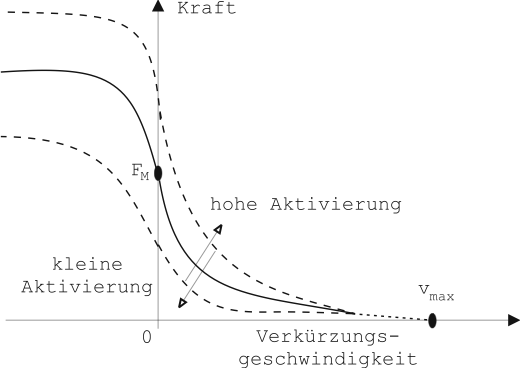

Die Kontraktionsgeschwindigkeit eines Muskels hängt davon ab, wie schnell die intrazelluläre Calciumkonzentration ansteigt. Außerdem spielen die Reaktionsgeschwindigkeit des kontraktilen Apparats und die Ankoppelung der Myosinfilamente nach außen eine Rolle. Abbildung 4 zeigt die lastabhängige Kontraktionsgeschwindigkeit.

Der Kurvenschnittpunkt mit der Ordinate entspricht der Maximalkraft, die ein Muskel ohne Dehnung erzeugen kann. Sie ist ein Maß für die Zahl der am Kontraktionsprozess maximal beteiligter Querbrücken zwischen den beiden Myosinfilamenten. ändert sich nur die Anzahl der tätigen Querbrücken, so verschiebt sich der Schnittpunkt auf der Ordinate nach oben oder unten (gestrichelte Linien) ohne Verlagerung des Kurvenschnittpunktes auf der Abszisse, d.h. die Kontraktionsgeschwindigkeit ändert sich kaum.

Der Kurvenschnittpunkt mit der Abszisse ist ein Maß für die

Geschwindigkeit der Querbrückenbewegung, also für die

Geschwindigkeit des elementaren Kontraktionsprozesses. Der Wert

muß meist durch Extrapolation bestimmt werden, da eine

Geschwindigkeit ![]() bei ''lastfreier Verkürzung'' praktisch

nicht messbar ist. Man stellt sich vor, daß sich mit dieser

fiktiven lastfreien Geschwindigkeit

bei ''lastfreier Verkürzung'' praktisch

nicht messbar ist. Man stellt sich vor, daß sich mit dieser

fiktiven lastfreien Geschwindigkeit ![]() die Myosinfilamente

ohne äußere (Gewicht) oder innere (Reibung) Last gegeneinander

bewegen.

die Myosinfilamente

ohne äußere (Gewicht) oder innere (Reibung) Last gegeneinander

bewegen. ![]() wird auch als Kontraktilitätsparameter

bezeichnet.

wird auch als Kontraktilitätsparameter

bezeichnet.

Der Begriff ''Kontraktilität'' geht damit über die einfache Beschreibung einer Zunahme der Kraftentwicklung hinaus und bezieht den Parameter Zeit in die Betrachtung ein. Kontraktilitätsänderungen beschreiben einen geänderten Ablauf der Aktin-/Myosinwechselwirkung. Die Zuckungskurve eines Muskels verläuft anders als bei einer alleinigen Rekrutierung von Querbrücken.

In der Latenzzeit finden die komplizierten Aktivierungsmechanismen

statt (Calciumfreisetzung, Diffusion und Wirkung an den

Myosinfilamenten). Die Dauer der Latenzzeit hängt daher auch vom

anatomischen Bau der Muskelfaser ab. Die Skelettmuskulatur hat

eine kurze Latenzzeit von nur etwa 1 ms. Beim glatten Muskel

treten große Unterschiede zwischen ![]() und

und ![]() auf.

auf.

In der Kontraktionszeit verkürzt sich der Muskel, bzw. er erzeugt

Kraft. Diese Zeit hängt von vielen äußeren Einflüssen ab, wie

z.B. Muskelart, Aktivierungsart, Muskeldehnung und Geschwindigkeit

des elementaren Kontraktionsprozesses. Der Skelettmuskel

kontrahiert besonders rasch (![]() ). Beim glatten Muskel

dauert die Kontraktionszeit mehrere Sekunden.

). Beim glatten Muskel

dauert die Kontraktionszeit mehrere Sekunden.

Die Erschlaffungszeit wird insbesondere von der Belastung des Muskels und von der Geschwindigkeit bestimmt, mit welcher die intrazelluläre Calciumkonzentration gesenkt werden kann. Eine Muskelermüdung verlängert die Erschlaffungszeit. Erschlaffungszeit und Kontraktionszeit eines Muskels sind etwa gleich.

|

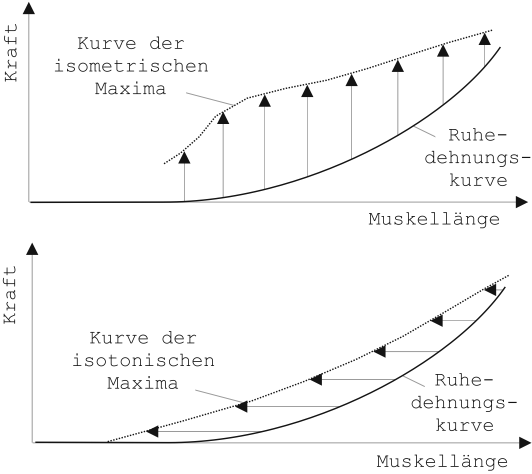

Eine Kontraktion bewirkt eine Verkürzung und/oder eine Kraftentwicklung des Muskels. Trägt man Muskellänge (Abszisse) und Kraft (Ordinate) in einem Diagramm gegeneinander auf, so ergibt sich das Kraft-Längen-Diagramm.

Am nicht erregten Muskel werden mit zunehmender passiver Dehnung die aus dem gleichen Kraftzuwachs resultierenden Längenänderungen geringer. Die Dehnbarkeit des Muskels nimmt ab. Die Kurve, die die Beziehung zwischen der dehnenden Kraft und der Muskellänge beschreibt, nennt man Ruhedehnungskurve (siehe Abbildung 5). Diese Kurve stellt keine Gerade dar. Das Kraft-Längenänderungsverhalten ist überproportional.

Grund hierfür ist, daß im Gewebe elastische Fasern und Zellen zu Netzwerken verbunden sind. Die viskoelastischen Eigenschaften dieser Strukturen ergeben sich dann nicht nur aus der Elastizität der Fasern selbst, sondern zusätzlich aus der Konstruktion des Geflechts und der Viskosität des dazwischenliegenden Materials. Ein solches Netzwerk leistet einer Längung solange geringen Widerstand, wie das Netzwerk selber noch verformbar ist (kleiner inkrementieller Elastizitätsmodul). Sind die Filamente des Netzwerkes maximal ausgerichtet, dann erfordert eine weitere Längung des Gewebes die unmittelbare Längung der Filamente selbst und damit einen stark vergrößerten Kraftaufwand (großer inkrementieller Elastizitätsmodul) [10].

Isometrische und isotonische Kontraktionen sind schematisch in den Abbildungen 5 in Kraft-Längen-Diagrammen dargestellt. Trägt man, von der Ruhedehnungskurve ausgehend, die Endwerte für die jeweils maximal entwickelte Kraft (senkrecht nach oben = isometrische Kontraktion) bzw. für die Muskellänge bei jeweils maximaler Verkürzung (waagerecht nach links = isotone Kontraktion) auf, so ergibt die Verbindung dieser Endpunkte die Kurven der isometrischen bzw. isotonen Maxima.

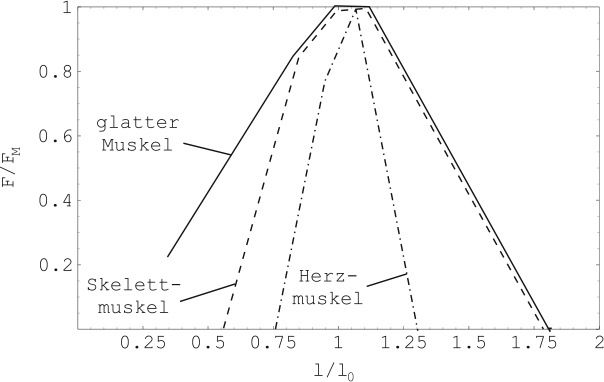

Die isometrische Kontraktionskraft entspricht dem Abstand zwischen Ruhedehnungskurve und Kurve der isometrischen Maxima. Mit zunehmender Längung steigt diese Kraft zunächst bis auf ein Maximum an und nimmt bei weiterer Längung ab. Die so entstehende Maximakurve entspricht derjenigen in Abbildung 3.